近日,中国农业科学院植物保护研究所抗虫功能基因研究与利用团队联合深圳农业基因组研究所、华中师范大学、浙江大学等单位在国际细胞分子生物学领域知名期刊《cellular and molecular life sciences》在线发表题为“the novel function of an orphan pheromone receptor reveals the sensory specializations of two potential distinct types of sex pheromones in noctuid moth”的研究论文。该研究首次鉴定了棉铃虫候选ii类性信息素成分及其识别受体,并揭示了棉铃虫特异性识别i类和ii类性信息素的分子基础。

性信息素在蛾类交配行为中发挥着至关重要的作用,其识别机制极为复杂。根据其结构特征,性信息素成分大致可分为四类(分别为i类、ii类、iii类和0类性信息素)。据报道,蛾类性信息素成分中约有75%属于i类,15%属于ii类。通常情况下,一种蛾类的性信息素成分只属于其中一种类型。然而,近年来的研究表明,越来越多昆虫的性信息素组分呈现混合类型。此外,目前关于蛾类性信息素成分的鉴定及其识别机制的研究主要集中在i类性信息素上,而对于ii类性信息素的研究报道较少。

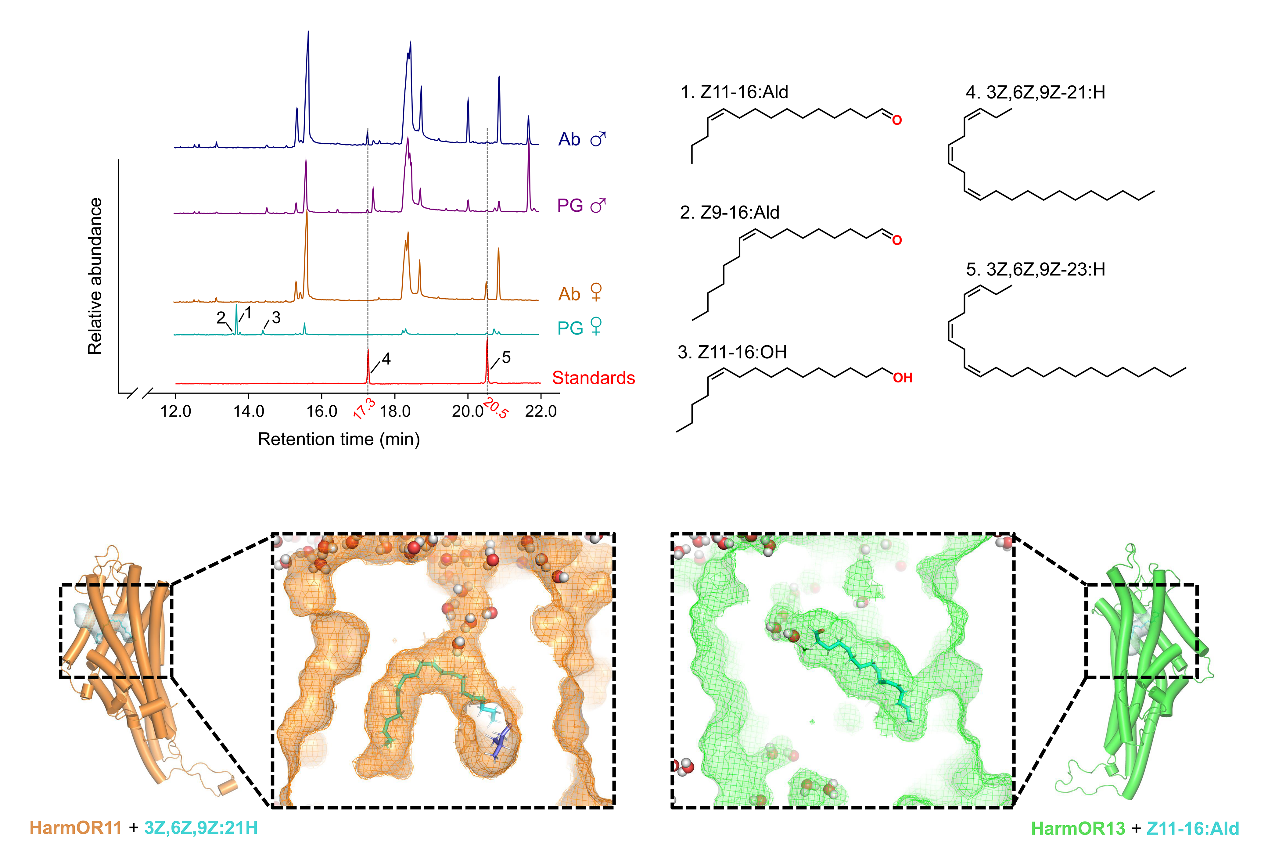

本研究重新对夜蛾科代表物种棉铃虫的性信息素成分进行鉴定,并在其雌、雄成虫腹部分别发现了候选的ii类性信息素成分,3z,6z,9z-23:h和3z,6z,9z-21:h。通过系统发育分析、基因编辑、原位杂交和电生理等研究方法,该团队确定了气味受体harmor11特异性识别3z,6z,9z-21:h。harmor11属于性信息素受体且在夜蛾科蛾类中高度保守,在此前大量的研究中harmor11均不能识别i类性信息素,其功能一直未能被确定。通过alphafold结构预测、分子对接和分子动力学模拟,研究团队揭示了harmor11和棉铃虫主要性信息素受体harmor13识别i和ii类性信息素的结构基础,并提出了可能的性信息素受体底物选择性分子机制:i类性信息素主要通过极性头基识别受体,而ii类性信息素则主要通过疏水适配来识别。进一步的分子动力学模拟和果蝇甜味受体的比较研究,揭示了可能的离子通道激活机制。该工作加深了我们对昆虫复杂化学感知系统的底物特异性识别模式的理解。

在前期研究中,该团队同样借助了结构预测、分子对接和分子动力学模拟等技术,分别揭示了棉铃虫与其近缘物种两个直系同源性信息素受体harmor14b和harmor16结构与功能之间的联系(cao et al., 2023, cmls)。本研究是该技术在解析昆虫气味受体的结构与功能之间联系的又一次成功尝试。随着结构预测的准确性提高和分子动力学模拟技术的更加精进,该技术有望在今后昆虫气味受体的功能研究中发挥重要作用。

中国农科院植保所刘杨研究员、王桂荣研究员和浙江大学生命科学学院王勇研究员为论文共同通讯作者,植保所已毕业硕士生王晨蕊,已出站博士后曹松(现为华中师范大学生命科学学院教师)和浙江大学在读博士生时晨为论文共同第一作者。已出站博士后郭孟博、植保所博士生孙东东、浙江大学在读硕士生刘哲一和修鹏教授共同参与了研究工作。该研究得到国家自然科学基金项目、国家十四五重点研发计划“生物与信息融合”专项、中国农业科学院科技创新工程等项目的资助。

原文链接: