近日,中国农业科学院植物保护研究所农药应用风险控制团队在权威学术期刊《environmental science & technology》发表了题为“pesticides in greenhouse airborne particulate matter: occurrence, distribution, transformation products, and potential human exposure risks”的研究论文,首次揭示了农药在温室空气细颗粒物(pm)中的赋存、分布、代谢转化特征和健康暴露风险。

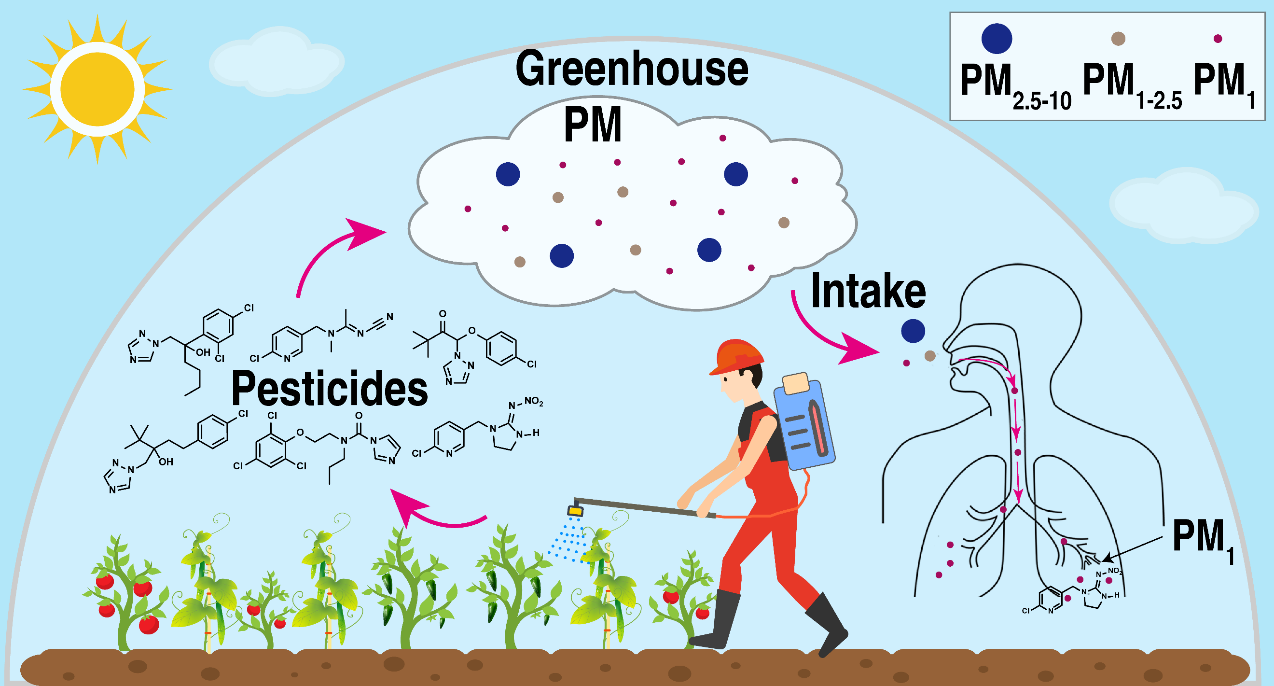

温室是现代设施农业重要的组成部分,我国有超过60%蔬菜的产值来自温室,有超7000万温室劳动从业者。温室作为相对“密闭”的环境,农药喷施后会进入空气,非挥发性农药通过气相-固相分配主要赋存在pm相中。然而,温室空气中pm相关的农药赋存行为及人体吸入暴露研究严重滞后,给温室从业者的健康安全带来潜在威胁。

本研究在温室真实喷施农药场景下,系统研究了吡虫啉、啶虫脒、戊唑醇等六种典型农药在不同尺寸的空气pm(pm1,pm1–2.5和pm2.5–10)中的分布、动态变化、代谢转化和人体吸入暴露分析。结果表明六种农药在pm中呈现出典型的尺寸依赖性分布,有> 65%的农药分配在pm1上,增加了肺部的农药吸入暴露风险。发现pm结合的农药会在空气中的持久性更强,通过多隔室动力学模型分析发现啶虫脒和吡虫啉在pm中的dt90分别可达51.2和201.7天。

发现六种农药在空气pm中会经光、自由基等催化反应生成12种转化产物,包括6种新的空气转化产物。数据表明吡虫啉和咪鲜胺等的主要转化产物在pm中的浓度远远高于母体(19.5–34.6倍),表明转化产物也是农药在pm中的重要存在形式。通过qsars和admetlab模型预测发现40%的转化产物的毒性高于母体。本研究率先提出了pm是农药在空气中赋存和转化的重要“载体”,为温室中农药应用风险控制和职业健康保护提供了新思路。

中国农业科学院植物保护研究所为论文的完成单位,硕士研究生高亢为论文第一作者,李 远播研究员为通讯作者,该研究工作得到国家自然科学基金联合基金重点项目(u22a20484)的资助。

原文链接: